投資対象を決めたあと、どこの証券会社で資産運用するのかを決めます。

地元の金融機関の窓口

思い返すと大学時代、銀行の窓口にて投資信託を勧められた事がありました。確か月に1万円くらいで積立していたと思います。当時の金融知識レベルがほぼゼロだったため、もちろん何に投資していたのかもサッパリ覚えていません。

1年ほどでやめ、結果は少しマイナスだった記憶があります。

社会人になり、投資信託の書籍を読むと、

「銀行や信用金庫の窓口で販売している商品(投資信託)は、手数料が高いから買ってはいけない」

と記載してありました。

そして、ユーチューバーの両学長からも同様の内容を聞きます。

「投資信託をするのに、銀行や証券会社の窓口へ近づいては行けない」

ちなみに、僕の妻が以前から資産を預けている、実店舗のある証券会社の投資信託の実質運用手数料(運用管理費用(信託報酬))は、約1.8%です。

ネットの証券会社

参考にしているユーチューバーが口を揃えてお勧めしている証券会社は、SBI証券か楽天証券です。

どちらも実店舗ではなく、ネット上の証券会社です。

何も知識が無い人からすれば

「ネットで大金を預けて運用させるなんてとんでもない!」

と思うでしょう。特に、金融知識がない高齢の方は、ネット証券に預ける、なんてあり得ないのではないでしょうか。

僕は楽天証券で米国株(ETF)を、SBIネオモバイル証券で日本株を運用しています。

楽天証券で運用している米国株ETFの手数料を見てみると、

VYM・・・0.08% HDV・・・0.08% SPYD・・・0.07%

また、投資信託であるeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の手数料は0.0968%

SBIネオモバイル証券は、一律月額200円

圧倒的にネット証券の方が安いです。

資産運用するうえで、年利回りは5%で運用出来れば良い方と言われているなか、そのうち1.8%を手数料として引かれてしまう商品に預けようとは思いません。

実店舗型では、当然に店舗のテナント費用や人件費がかかるため、手数料が割高になってしまうのは、少し考えてみると当然の事だと思います。

楽天証券にした理由

SBI証券か楽天証券の2択で迷いましたが、楽天証券は楽天ポイントとも連動していて、楽天経済圏に移行している僕としてはその点が非常に有利に感じたので、楽天証券で口座開設を行いました。

ただ、現時点では僕が購入している米国ETFは、SBI証券でしか毎月の定期積立が出来ないようで、その点はSBI証券の方が勝っていると思います。将来的には楽天証券でもETFが定期積立出来るようになるのではないかと期待しています。

SBIネオモバイル証券にした理由

SBIネオモバイル証券の優れている点は、日本株を1株から購入できる点です。

将来も安定して配当金を得るために、何より重要な事は「安定した企業の株を、出来る限り分散して購入する事」です。

両学長の意見としては、それが少なくとも50社とか80社とかに分散(かつセクターを分散)するべきとの事です。

通常、日本株は米国株とは異なり、1株単位での購入が出来ません。そうすると、1社の日本株を購入しようとすると、少なくとも数十万円が必要となり、それを50社分散購入しようとすると、それだけで数百万円が必要となってしまいます。

「この株は少し多めに購入しよう」とか微調整も出来ませんし、資産がそれほど多くない僕にとっては、まずはSBIネオモバイル証券で進める必要がありました。多くの人がそうなるのではないでしょうか。

なぜ米国株はETF、日本株は個別株を購入?

ではなぜ、米国株はETFを購入しているのに日本株も同じようなETFを購入していないのか、については、日本の高配当ETFは、いわゆる「罠銘柄」が含まれているから(のよう)です。景気によって業績(配当)が大きく変動してしまいやすい銘柄、業績が微妙な銘柄が含まれているから(のよう)です。

米国高配当ETFはその点、優良な株のみを集めている(みたい)なので、このETFのみを購入すれば良いというわけです。

「のよう」というのも、正直企業分析を自身で出来ておらず、ETFの概要や主要企業しか把握出来ていないためです。

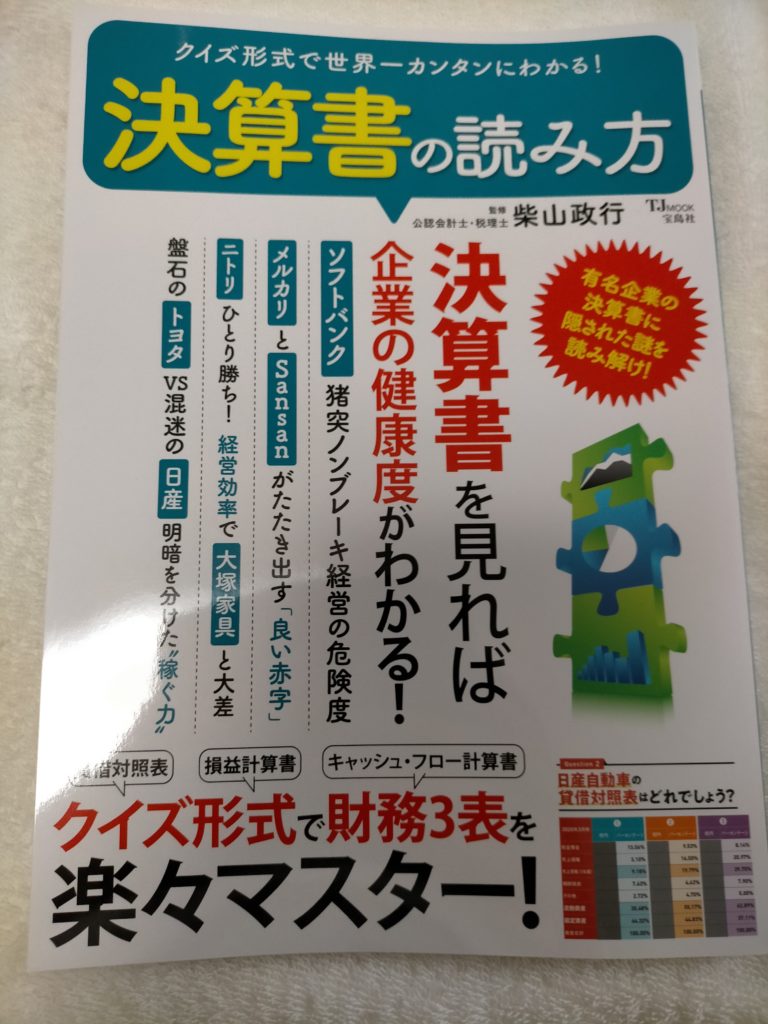

自身の大切な資金を預けるわけですから、企業を分析したうえで購入するのが当然かと思いますが、現状の僕は決算書の読み方も理解しておらず、ましてや米国の各企業の業績のチェックも出来ていません。

取り敢えず本を購入したので、早く読んで、企業分析が出来るようになれればと思っています。

あと簿記の勉強もですね。色々忙しそうです。

コメント